Pilze

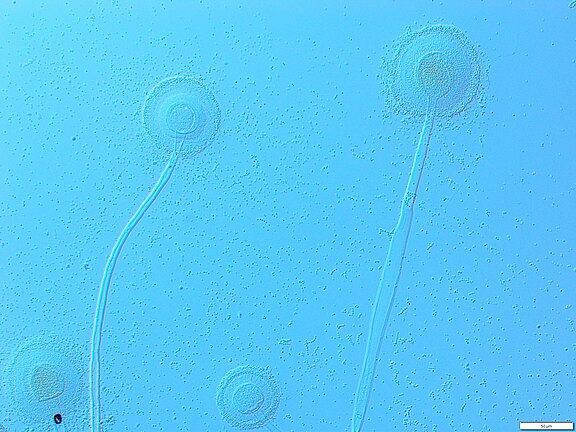

Pilze wurden, ähnlich den Pflanzen und Tieren, mehrfach unabhängig voneinander im Laufe der Evolution „erfunden“. So bilden die Eipilze (Oomycota) (z. B. der Falsche Mehltaupilz des Weins, Plasmopara viticola), die Plasmodialen Schleimpilze (Myxomycota) (z. B. Stemonitis axifera) und die Echten Pilze (Mycota) (z. B. die Eichen-Rotkappe, Leccinium quercinum) unterschiedliche Entwicklungslinien innerhalb der Eukaryoten, haben keine gemeinsamen Vorfahren und sind somit nicht miteinander verwandt. Es gibt jedoch ein wichtiges Merkmal, das überwiegend Pilze auszeichnet: Sie verdauen ihre Nahrung außerhalb des Pilzkörpers, vollziehen also eine äußere Verdauung. Hierbei geben Pilze Enzyme aus den Pilzfäden (Hyphen) in organisches Substrat (z. B. Holz) ab und zersetzen es und nehmen dann die zerkleinerten Teile durch Endocytose auf und gewinnen so die Energie für Wachstum und Fortpflanzung. Hierin unterscheiden sich die Pilze von den meisten Tieren, die die Nahrung aufnehmen und dann verdauen (innere Verdauung oder Ingestion) und den autotrophen Pflanzen. Charakteristisch sind die Hyphen, deren Gesamtheit als Myzel bezeichnet wird, ferner Fruchtkörper, die der Fortpflanzung dienen, Sporen und Zellwände. Sie zeichnen sich ferner durch ein potentiell unbegrenztes Wachstum aus. Wissenschaftler*, die Pilze erforschen nennt man Pilzkundler* oder Mykologen*, das Fachgebiet ist die Pilzkunde oder Mykologie.

Die Echten Pilze (Mycota oder Fungi) bilden ein eigenes Organismenreich. Die meisten Pilze gehören zu den Echten Pilzen. Moderne DNA-basierte Stammbäume der Organismen zeigen, dass die Echten Pilze und die Tiere (Animalia) Schwestergruppen sind. Mit Pflanzen sind sie hingegen nicht verwandt und auch deshalb sollte man Mykologen nicht als Botaniker bezeichnen. In Deutschland gehören mehr als 13.000 der rund 14.000 bekannten Pilzarten zu den Echten Pilzen. Man vermutet, dass die meisten Pilzarten noch gar nicht wissenschaftlich beschrieben wurden. Die Zahl der Arten lässt sich somit nur schätzen. Wissenschaftlich erfasst sind heute rund 150.000 Pilzarten, geschätzt wird ihre Zahl auf 2,2 bis 13,2 Millionen. Neue Pilzarten kann man durchaus auch noch im vergleichsweise gut erforschten Mitteleuropa nachweisen. So wurden allein auf dem Stadtgebiet von Karlsruhe vier neue Arten in jüngerer Zeit beschrieben.

Bei Pilzen unterscheidet man, etwas vereinfacht, drei Grundtypen der Ernährung. Die Symbionten, die mit anderen Lebewesen, vor allem Pflanzen, eine Lebensgemeinschaft zum beiderseitigen Vorteil bilden, indem sie Stoffe austauschen, die ihnen ohne den Partner nicht zugänglich wären. Hierzu gehören die Mykorrhizapilze, z. B. die Eichen-Rotkappe (Leccinum quercinum), die eine Symbiose mit Eichen eingeht und die Flechtenpilze, z. B. die Elchgeweihflechte (Pseudovernia furfuracea), die als Symbiosepartner Algen haben. Eine zweite Gruppe sind die Saprobionten, die sich von totem organischen Material ernähren, z. B. Streu- oder Holzzersetzer wie der Tannen-Feuerschwamm (Fomitiporia hartigii). Zu den Saprobionten gehören auch die vielen Schimmelpilze, so der Gießkannenschimmel Aspergillus candidus. Schließlich gibt es Arten, die einen Wirt befallen (das kann eine Pflanze, ein Tier oder sogar ein Pilz sein), ihm Nährstoffe entziehen und damit schwächen. Diese Pilze bezeichnet man als Parasiten. Hierzu gehören vor allem Kleinpilze wie pflanzenparasitische Rostpilze (Pucciniales), z. B. der Birnengitter-Rostpilz (Gymnosporangium sabinae). Da die Pilze als Symbionten für die meisten Landpflanzen unentbehrlich sind und die Saprobionten dafür sorgen, dass organisches Material abgebaut, mineralisiert und damit Pflanzen und Tieren zur Verfügung gestellt wird sind sie von immenser Bedeutung und ein Leben an Land wäre ohne Pilze schwerlich möglich.

Am SMNK gibt es einen Bereich Mykologie im Referat Botanik, der von Dr. Markus Scholler geleitet wird. Die mykologischen Arbeiten umfassen die Forschung, die eng mit den Pilzsammlungen verknüpft ist, die Öffentlichkeitsarbeit (Pilzberatung, Ausstellungen, öffentliche Führungen, häufig in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Pilze im Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e. V. (PiNK) und die kuratorische Arbeiten, d.h. die wissenschaftliche Betreuung und Erweiterung der Pilzsammlungen (Herbarien) und deren Digitalisierung.